Einleitung

Infrastrukturprojekte sind das Rückgrat einer modernen Volkswirtschaft – von Straßen und Brücken über Schulen und Krankenhäuser bis hin zu Energie- und Wärmenetzen. Für private Investoren gehören sie zur Welt der Private Markets: also zu Investitionen außerhalb der Börse, bei denen Kapital langfristig in reale Assets fließt.

Eine zentrale Umsetzungsform ist die Public-Private-Partnership (PPP oder auch PPP-Projekt). Vereinfacht gesagt ist PPP eine Kooperation zwischen öffentlicher Hand und privatem Sektor, bei der Planung, Bau, Finanzierung und Betrieb gebündelt werden. Die öffentliche Seite definiert den Bedarf und kauft die Leistung ein; private Partner bringen Kapital, Know-how und Projektmanagement ein – oft über eine Projektgesellschaft (SPV). So entsteht eine Infrastrukturinvestition, die vertraglich klar geregelt über Jahrzehnte stabile Leistungen erbringt.

Warum ist das heute besonders relevant? Europas Infrastruktur steht vor einem doppelten Druck: gewaltiger Erneuerungs- und Ausbaubedarf (Energiewende, Digitalisierung, Demografie) trifft auf knappe öffentliche Budgets und Schuldenbremsen. Ein gut strukturiertes PPP-Projekt kann Geschwindigkeit, Effizienz und Lebenszyklusoptimierung bringen: Bau- und Betriebsrisiken werden dorthin verlagert, wo sie am besten gemanagt werden; Zahlungen orientieren sich an Verfügbarkeit und Qualität. Für Investoren eröffnen sich damit planbare Cashflows, für die öffentliche Hand kalkulierbare Gesamtkosten und bessere Termintreue.

Ziel dieses Blogbeitrags ist es, Dir die Grundlagen von PPP-Projekten verständlich zu erklären: Welche Akteure spielen zusammen? Was unterscheidet Investitionen in PPP-Projekt grundlegend von klassischen Immobilieninvestitionen? Wie verteilt sich das Risiko in Bau- und Betriebsphase nach dem „Best-Owner-Prinzip“? Was ist eine sogenannte „SPV“ und welche Rolle spielt sie für ein PPP-Projekt? Hier bekommst Du einen strukturierten Einstieg – kompakt und praxisnah. Los geht’s!

Inhaltsverzeichnis

Grundidee und Definition von Public Private Partnership

Ein Public Private Partnership (auf Deutsch: öffentlich-private Partnerschaft, nachfolgend „PPP“) ist eine vertraglich geregelte Zusammenarbeit zwischen der öffentlichen Hand – also Bund, Ländern oder Kommunen – und privaten Unternehmen. Ziel ist es, öffentliche Infrastruktur oder Dienstleistungen gemeinsam zu planen, zu finanzieren, umzusetzen und zu betreiben. Typischerweise geht es um die Finanzierung, den Bau und/oder den Betrieb öffentlicher Infrastrukturen, wie zum Beispiel Straßen, Brücken, Krankenhäuser, Schulen oder Datennetze.

Das Besondere: Im Gegensatz zu herkömmlichen staatlichen Bau- und Dienstleistungsaufträgen teilen sich öffentlicher Sektor und Privatwirtschaft nicht nur die Kosten, sondern auch Verantwortlichkeiten und Risiken. Ein PPP-Projekt ermöglicht eine private Finanzierung öffentlicher Infrastruktur bei kontrollierter Risikoteilung. Dadurch können Großprojekte effektiver gemanagt und innovativer umgesetzt werden, weil der private Partner seine Expertise und sein Kapital einbringt.

Merkmale eines PPP-Projektes (Public Private Partnership)

PPP-Projekte sind eine besondere Form der Kooperation zwischen öffentlicher Hand (z. B. Bund, Ländern, Kommunen) und privaten Investoren oder Unternehmen, bei der beide Seiten spezifische Aufgaben, Verantwortungen und Risiken teilen. Wer in Infrastruktur investieren möchte, sollte die Besonderheiten eines PPP-Projekts kennen. Im Folgenden findest du eine ausführlichere Darstellung der wichtigsten Charakteristika von PPP-Projekten:

Langfristige Laufzeit

- PPP-Projekte sind auf einen längeren Zeitraum ausgerichtet und können 20, 25 oder gar 30 Jahre umfassen. Diese lange Bindung ist notwendig, damit sich hohe Anfangsinvestitionen in Planung, Bau und Betrieb für beide Seiten lohnen.

- Die Vertragslaufzeit orientiert sich in der Regel an der erwarteten Nutzungsdauer der jeweiligen Infrastruktur. Beispielsweise benötigt ein neues Krankenhausgebäude oder eine neu gebaute Straße entsprechend lange, bis sich das Projekt finanziell amortisiert.

Hohe Anfangsinvestitionen

- Ob es um den Bau einer Schnellstraße oder den Ausbau eines Klinikkomplexes geht: PPP-Projekte erfordern meist beträchtliche Budgets. Dabei stellt der private Partner (z. B. ein Bauunternehmen, Infrastrukturfonds oder Bankenkonsortium) den gesamten Investitionsbetrag zu Beginn eines Projektes. Über die Laufzeit verteilt erhält der private Investor dann entweder vom Staat oder den Nutzern Entgelte, welche ihm das investierte Kapital zzgl. einer Rendite zurückzahlen. .

- Die öffentliche Hand profitiert von der Entlastung bei der Anschubfinanzierung, während der private Investor im Gegenzug das Recht erhält, über einen vereinbarten Zeitraum Erträge (z. B. Nutzungsentgelte oder staatliche Verfügbarkeitszahlungen) zu vereinnahmen.

Arbeitsteilung zwischen öffentlicher Hand und Privaten

- Die öffentliche Seite gibt die Rahmenbedingungen vor, definiert Qualitätsstandards und überwacht die Einhaltung der Projektziele. Oft ist sie auch für genehmigungsrelevante Verfahren zuständig und sorgt für politische Rückendeckung.

- Der private Partner übernimmt zumeist Planung, Bau, Finanzierung und Betrieb oder Wartung der Infrastruktur. Seine Expertise ist dabei das Herzstück: Er trägt u. a. das Bau- und Betriebsrisiko, besitzt Know-how im Projektmanagement und kann unternehmerische Effizienz in den Prozess einbringen.

Risikoverteilung nach dem “Best-Owner-Prinzip”

- Ein Grundgedanke von PPP besteht darin, dass bestimmte Risiken (z. B. Baukosten- oder Betriebsrisiken) effizienter vom privaten Partner gesteuert werden können, während andere – etwa politische oder regulatorische Risiken – besser von der öffentlichen Hand getragen werden.

- Die genaue Verteilung ist vertraglich festgelegt: So kann der private Partner beispielsweise für Überschreitungen der Baukosten haften, während der Staat zusichert, dass rechtliche Rahmenbedingungen nicht einseitig abgeändert werden, die das Projekt gefährden könnten.

Vielfältige Finanzierungs- und Vergütungsmodelle

- Verfügbarkeitsmodell: Der private Partner erhält Zahlungen direkt aus öffentlichen Mitteln, wenn die Infrastruktur bestimmungsgemäß verfügbar ist (Beispiel: eine Straße wird nach bestimmten Qualitäts- und Nutzbarkeitskriterien beurteilt). Hier trägt die öffentliche Hand das Nachfrage- bzw. Auslastungsrisiko, weil sie unabhängig davon zahlt, wie viele Menschen die Infrastruktur nutzen.

- Nutzerfinanzierung: Maut, Ticketgebühren oder andere Entgelte werden direkt von den Endnutzern erhoben und dienen dem privaten Investor als Einnahmequelle. Damit trägt er das Risiko, dass die Infrastruktur tatsächlich genutzt wird und die geplanten Erträge erzielt werden.

- Mischformen, bei denen sowohl Nutzungsentgelte als auch staatliche Zuschüsse kombiniert werden, sind ebenfalls möglich.

Komplexe Vertragsstrukturen

- Ein PPP-Vertrag regelt viele Detailfragen: Qualität und Verfügbarkeit der erbrachten Leistung, Finanzierung, Zahlungsmodalitäten, Laufzeit, Haftung, Sanktionen bei Nichterfüllung, Nutzungsrechte, vorzeitige Kündigungsklauseln und vieles mehr.

- Häufig kommen Unterverträge hinzu, zum Beispiel mit Bauunternehmen (EPC-Vertrag = Engineering, Procurement, Construction) oder mit Betriebs- und Wartungsunternehmen (O&M-Vertrag = Operation & Maintenance). Die Vertragsstruktur kann folglich sehr umfangreich sein.

Hoher Koordinationsbedarf

- Ein PPP-Projekt erfordert eine enge Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen öffentlichen Institutionen, privaten Investoren, Banken, Betreibern und häufig auch technischen und rechtlichen Beratern.

- Spezielle Gremien oder Lenkungsausschüsse werden oft eingerichtet, um den Projektfortschritt zu überwachen, Entscheidungen abzustimmen und auftretende Probleme zügig zu lösen.

Intensive Due Diligence durch den Investor vor Projektstart

- Bevor ein PPP-Projekt final unterschrieben wird, unterziehen Investoren es einer gründlichen Prüfung (Due Diligence). Dabei werden finanzielle, rechtliche, technische, politische und ESG-Aspekte untersucht.

- Das Ziel ist, bereits vor Baubeginn Klarheit über die Ertragsaussichten, Risiken und Vertragsbedingungen zu gewinnen.

Politische und gesellschaftliche Dimension

- PPP-Projekte stehen oft stärker im öffentlichen Interesse als rein privatwirtschaftliche Vorhaben, weil sie eine gemeinwohlorientierte Infrastruktur betreffen.

- Deshalb spielen Akzeptanz und Transparenz gegenüber Bürger*innen eine große Rolle. Es gibt häufig öffentliche Diskussionen über die Vorteilhaftigkeit, Kosteneffizienz und Kontrollmechanismen solcher Kooperationen.

Langer Zeithorizont mit regelmäßiger Erfolgskontrolle

- PPPs enden nicht mit der Fertigstellung der Infrastruktur, sondern laufen meist weiter, weil der private Partner z. B. auch für Betrieb und Instandhaltung verantwortlich ist.

- Durch regelmäßige Audits, Monitoringberichte und Erfüllungskontrollen wird über Jahre hinweg sichergestellt, dass die Infrastruktur den vereinbarten Standard hält und der Investor seine Pflichten erfüllt.

Nachhaltigkeits- und ESG-Relevanz

- Viele heutige PPPs zielen auf nachhaltige Entwicklung ab – etwa umweltfreundliche Verkehrsprojekte oder Sozialinfrastruktur in Bildung und Gesundheit.

- Die Einhaltung von Umwelt- und Sozialstandards sowie eine gute Governance (ESG-Faktoren) stehen daher zunehmend im Fokus und fließen bei der Ausgestaltung und Kontrolle der Verträge ein.

Typische Anwendungsbereiche für die Öffentlich-Private Partnerschaft

Public Private Partnership ist in Europa und Deutschland ein ergänzendes Instrument zur Finanzierung von Infrastrukturprojekten. PPP-Projekte funktionieren dann gut, wenn Wirtschaftlichkeit, Transparenz und partnerschaftliche Risikoaufteilung im Vordergrund stehen – und wenn die öffentliche Hand nicht nur nach Finanzierung sucht, sondern nach langfristiger Effizienz. Typische Anwendungsfelder sind Transportinfrastruktur (Straßen, Brücken, Flughäfen, Schienenstrecken oder Tunneln) sowie Soziale Infrastruktur (Krankenhäuser, Schulen, Universitäten, Pflegeeinrichtungen).

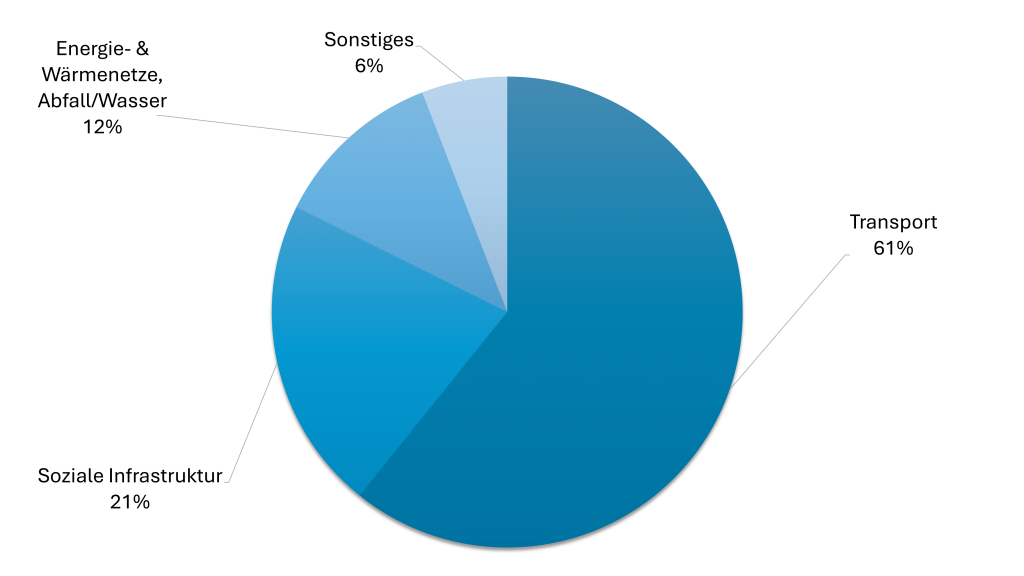

Die durchschnittliche sektorale Verteilung von PPP-Projekten in Europa für den Zeitraum 2015–2024 sieht wie folgt aus:

Erläuterung zur sektoralen Verteilung von PPP-Projekten im Zeitraum 2015 bis 2024

| Kategorie | Typischer Anteil am Volumen 2015–2024 | Erläuterung |

|---|---|---|

| Transport | ≈ 60–65 % | Durchgängig größter Sektor; dominiert in fast allen Jahren (z. B. ~ 6 Mrd. EUR in 2019; ~ 9 Mrd. EUR in 2023; > 6,8 Mrd. EUR in 2024) |

| Soziale Infrastruktur (Bildung, Gesundheit, Öffentl. Verwaltung/Justiz, Sicherheit, Soziales/Wohnen) | ≈ 18–25 % | Starke Schwankungen durch große Krankenhaus-Wellen (2015) bzw. Justiz-/Verwaltungsbauten (2023); Bildung war 2024 nach Anzahl der Projekte führend. |

| Energie- & Wärmenetze (Energieverteilnetze, Abfall/Wasser, Fernwärme) | ≈ 10–15 % | Wachsender Block v. a. seit 2022/23 (z. B. ~ 2,1 Mrd. EUR 2023; in 2024 ~ 1,6 Mrd. EUR) |

| Sonstiges (Telekom, Freizeit/Kultur, Verteidigung) | ≈ 3–8 % | Klein, mit einzelnen Peaks (Breitband 2019; Verteidigung 2023) |

Projektbeteiligte bei einem PPP-Projekt

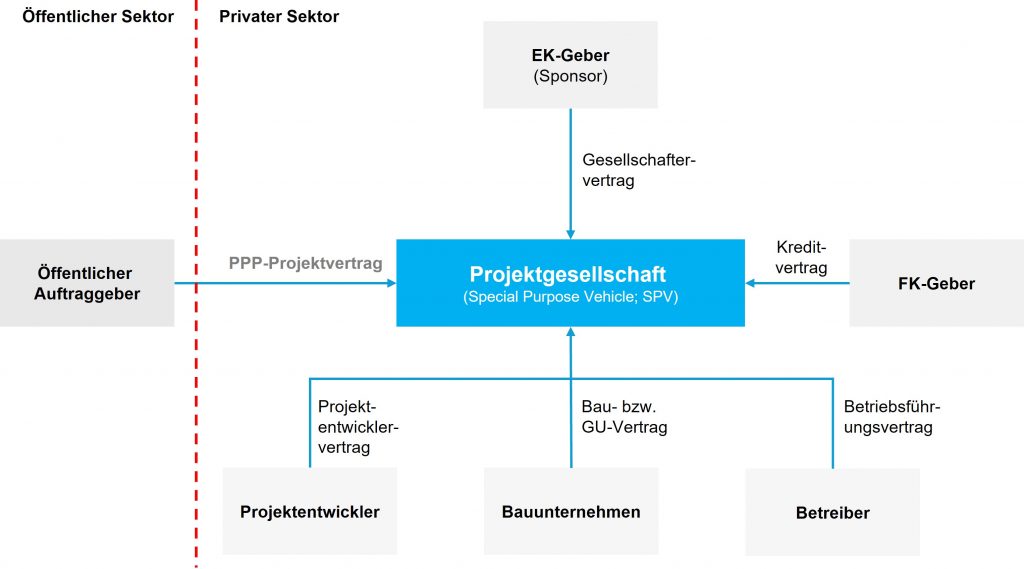

Bei Public-Private-Partnership-Projekten spielen mehrere Akteure wichtige Rollen. Sie tragen gemeinsam Verantwortung für das Gelingen des Projekts. Im Zentrum steht dabei oft eine eigens gegründete Gesellschaft, die sogenannte Projektgesellschaft, auch Special Purpose Vehicle (SPV) genannt.

Public Private Partnership – Akteure und Verträge in einem PPP-Projekt

- Der öffentliche Auftraggeber – beispielsweise eine Kommune, ein Bundesland oder der Bund – definiert die Anforderungen und Ziele des Projekts. Er stellt sicher, dass das Projekt dem öffentlichen Interesse entspricht, überwacht die Einhaltung der Qualitätsstandards und leistet regelmäßig Zahlungen (z.B. Verfügbarkeitsentgelte) an die SPV. Gleichzeitig behält er die regulatorische Kontrolle und überwacht die Einhaltung gesetzlicher und vertraglicher Vorgaben.

- Eigenkapitalgeber (EK-Geber oder Sponsor) sind private Unternehmen oder Konsortien, die eigenes Kapital in die SPV einbringen und die langfristige Verantwortung für das Projekt tragen. Sie erwarten dafür Renditen aus der laufenden Geschäftstätigkeit der SPV.

- Fremdkapitalgeber (FK-Geber) sind Banken, Versicherungen oder Fonds, die das Projekt mit Krediten finanzieren. Sie erhalten dafür regelmäßige Zins- und Tilgungszahlungen. Aufgrund des Rückzahlungsanspruchs für das von ihnen investierte Fremdkapital tragen sie typischerweise weniger Risiko als die Eigenkapitalgeber, haben jedoch ebenfalls ein hohes Interesse an einer verlässlichen und stabilen Projektperformance, um die Zins- und Tilgungszahlungen aus dem Projekt zu erhalten.

- Projektentwickler identifizieren und planen das Infrastrukturprojekt und bereiten es für die Ausschreibung und Umsetzung vor. Sie führen Machbarkeitsstudien durch, erstellen Businesspläne und organisieren behördliche Genehmigungen. Vielfach wird diese Rolle durch die Bauunternehmen übernommen.

- Die Bauunternehmen sind verantwortlich für die physische Realisierung der Infrastruktur. Sie schließen Verträge direkt mit der SPV ab und tragen typischerweise die Baurisiken. Dabei handelt es sich häufig um EPC-Verträge (Engineering, Procurement, Construction Verträge), bei denen Preis, Qualität und Zeitplan vertraglich klar definiert sind.

- Betreiber bzw. Facility Manager übernehmen nach Fertigstellung der Infrastruktur deren laufenden Betrieb, Wartung und Instandhaltung. Sie sorgen dafür, dass das Projekt während der Betriebsphase die vereinbarten Qualitätsstandards erfüllt. Dabei schließen sie langfristige Verträge mit der SPV ab und tragen in der Regel die Betriebs- und Wartungsrisiken. Auch diese Rolle wird vielfach durch di Bauunternehmen übernommen, die das Projekt entwickelt und gebaut haben.

Welche Rolle spielt die Projektgesellschaft in einem PPP-Projekt?

Die Projektgesellschaft (auch Special Purpose Vehicle, „SPV“) ist bei PPP-Projekten die zentrale juristische Einheit, die von der privaten Seite eigens für das betreffende Infrastruktur- oder Dienstleistungsvorhaben gegründet wird. Sie übernimmt nach außen hin die Rolle des Vertragspartners gegenüber dem öffentlichen Auftraggeber und bildet zugleich den organisatorischen und finanziellen Kern des gesamten Projekts. Im Folgenden wird ausführlich erläutert, welche Aufgaben, Verantwortlichkeiten und Besonderheiten die SPV dabei auszeichnen.

Zunächst stellt die SPV den Dreh- und Angelpunkt für sämtliche vertraglichen Beziehungen dar. Sie unterzeichnet den Hauptvertrag – den eigentlichen PPP-Vertrag – mit der öffentlichen Hand. Dieser regelt die gesamte Leistungserbringung, angefangen von der Planung und Finanzierung über den Bau bis hin zum langjährigen Betrieb der Infrastruktur. Dabei dient die SPV im Grunde als privatrechtliche Hülle, in die sich eine Vielzahl von Stakeholdern einbringen. Zu diesen Akteuren zählen Eigenkapitalgeber, Fremdkapitalgeber wie Banken oder institutionelle Investoren sowie Projektentwickler, Bauunternehmen und Betriebsführer. All diese Parteien schließen wiederum spezifische Subverträge mit der SPV ab, sodass im Inneren des Projekts eine fein abgestimmte Vertragsarchitektur entsteht.

Ein wesentlicher Aspekt der SPV ist ihre Funktion als Finanzierungsinstrument. Gerade bei kapitalintensiven PPP-Projekten setzen Investoren häufig auf „non recourse“- oder „limited recourse“-Finanzierung. Dabei haften Darlehensgeber primär über künftige Cashflows und Vermögenswerte der SPV – nicht über das gesamte Vermögen der Anteilseigner. Scheitert das Projekt, ist meist nur das in der SPV gebundene Kapital betroffen. Diese Struktur schafft Transparenz und macht SPVs auch für internationale Investoren attraktiv, da das Ausfallrisiko klar begrenzt ist. Zudem lassen sich Anteile leichter übertragen, wenn die Projektgesellschaft unabhängig von den Eigentümerstrukturen bleibt.

Eine zentrale Aufgabe der SPV ist die Koordination von Bau und Betrieb. Dazu schließt sie etwa einen EPC-Vertrag (Engineering, Procurement and Construction) mit einem spezialisierten Bauunternehmen oder Konsortium ab. Darin werden Risikoaufteilung, Termin- und Kostenverantwortung sowie Regelungen bei Abweichungen festgelegt. Häufig folgt ein Betriebs- und Wartungsvertrag (O&M-Vertrag), über den die SPV den laufenden Betrieb an einen Facility Manager überträgt. Diese Subverträge richten sich meist „back-to-back“ nach den Hauptpflichten und Risiken, die die SPV im PPP-Vertrag mit der öffentlichen Hand eingegangen ist. So wird sichergestellt, dass technische und betriebliche Risiken von den ausführenden Firmen getragen werden.

Darüber hinaus fungiert die SPV als „Wahrnehmungsorgan“ des Projekts: Sie ist das juristische Gefäß, in das alle Mitwirkenden – etwa die Projektentwickler und Eigenkapitalgeber – ihre Beiträge einbringen und aus dem heraus sämtliche Zahlungen und Vergütungsströme fließen. So deckt die SPV einerseits ihre laufenden Ausgaben für Bau, Betrieb oder Wartung und verteilt andererseits die Erlöse, die entweder direkt von Nutzern (z. B. Mautgebühren bei einer Straße) oder von der öffentlichen Hand (Verfügbarkeits- oder Serviceentgelte) stammen. In vielen PPP-Projekten existiert ein detaillierter Zahlungsmechanismus, der sicherstellt, dass die Fremdkapitalgeber vorrangig und planmäßig bedient werden, während die Eigenkapitalgeber erst nachrangig ihren Gewinnanteil erhalten. Die SPV ist also auch in diesem Sinne der zentrale Zahlungsempfänger und -verteiler.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist das Risikomanagement. Zwar wird die SPV formal für die Dauer des Projekts Eigentümerin und Betreiberin der Infrastruktur (sofern dies das Vertragsmodell vorsieht), doch muss sie dafür sorgen, dass potenzielle Risiken vertraglich sauber abgesichert sind. Dazu gehören die Behandlung von Force-Majeure-Ereignissen (z. B. Naturkatastrophen) und von behördlichen oder politischen Eingriffen (Material Adverse Government Action, MAGA). Es liegt im Interesse der SPV und ihrer Geldgeber, dass solche Risiken im PPP-Vertrag selbst und in den Subverträgen klar geregelt sind. Im Idealfall trägt immer jene Partei das Risiko, die es am besten steuern kann. Bei technischen Aspekten ist es häufig das Bau- oder Betriebsunternehmen, bei politischen Risiken eher der öffentliche Sektor.

Weil die SPV meist nur für das eine Projekt existiert und keine nennenswerten anderen Geschäftsfelder verfolgt, hat sie eine vergleichsweise schlanke, jedoch sehr präzise definierte Struktur. Eigenkapitalgeber, Fremdkapitalgeber und gegebenenfalls auch Projektentwickler gestalten die SPV so, dass alle relevanten Stakeholder die nötigen Mitspracherechte haben, ohne die Entscheidungsprozesse zu sehr zu verkomplizieren. Oft erhält beispielsweise eine Bank sogenannte Step-in-Rechte, sodass sie bei gravierenden Leistungsstörungen in die Subverträge eintreten oder den Betrieb an sich ziehen kann, falls die SPV ihren Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen kann.

Schließlich dient die SPV auch dazu, die Klarheit in Haftungs- und Liquidationsfragen zu wahren. Sollte das Projekt scheitern oder vorzeitig beendet werden, kann die Abwicklung zumeist auf die Vermögensgegenstände und Verträge der SPV beschränkt bleiben. Dadurch sind die sonstigen Vermögenswerte der Investoren in der Regel geschützt, während das öffentliche Interesse daran, die Infrastruktur bei Bedarf weiterzubetreiben oder zu übernehmen, durch vertragliche Übergangsmechanismen (z. B. bei vorzeitiger Vertragsbeendigung) gewahrt wird.

Insgesamt lässt sich die Rolle der SPV in einem PPP-Projekt als zentraler Knotenpunkt beschreiben, der sämtliche Finanz-, Bau- und Betriebsprozesse bündelt. Sie übernimmt die Projektverantwortung gegenüber der öffentlichen Hand, strukturiert die langfristige Finanzierung und verteilt operative Aufgaben an Subunternehmer. Indem sie alle Projektbeteiligten vertraglich koordiniert und ihre finanziellen Flüsse kanalisiert, ist die SPV der Garant dafür, dass ein PPP-Projekt trotz umfangreicher Laufzeiten und komplexer Risikoverteilung effizient und nachhaltig umgesetzt werden kann.

Was bedeutet Risikoverteilung nach dem “Best-Owner-Prinzip”?

In einem PPP-Projekt werden die zentralen Risiken zwischen der öffentlichen Hand und dem privaten Partner so verteilt, dass jede Seite jene Risiken übernimmt, die sie am besten steuern kann („Best-Owner-Prinzip“). Dabei spielen nicht nur der Hauptvertrag zwischen öffentlichem Auftraggeber und PPP-Projektgesellschaft (SPV) eine Rolle, sondern auch verschiedene Subverträge mit Bauunternehmen, Betriebsführern und weiteren Dienstleistern. Nachfolgend eine ausführliche Darstellung der wichtigsten Risikokategorien und wie diese typischerweise aufgeteilt und gemindert werden.

Ein erstes wesentliches Risiko betrifft den Bau. Unter dem Begriff Baurisiko sind sämtliche Unwägbarkeiten und Kostensteigerungen zu verstehen, die auftreten können, bis das Infrastrukturprojekt fertiggestellt ist. Dieses Risiko wird im PPP-Modell in der Regel dem privaten Partner – konkret der SPV und deren Baupartnern – zugewiesen. Die SPV schließt hierfür einen Bau- oder EPC-Vertrag (Engineering, Procurement and Construction Contract) mit einem spezialisierten Konsortium oder Bauunternehmen ab, das die Verpflichtung übernimmt, das Projekt nach bestimmten Vorgaben termingerecht und kosteneffizient zu realisieren.

Das Bauunternehmen und gegebenenfalls dessen Subunternehmer übernehmen somit das Risiko von Bauzeitverzögerungen, Materialverteuerungen und Qualitätsmängeln. Um die Wahrscheinlichkeit zu senken, dass sich das Baurisiko existenzgefährdend auswirkt, vereinbart die SPV häufig Festpreis- und Fixterminklauseln mit den Baupartnern und fordert von ihnen entsprechende Garantien sowie Versicherungen. Beispielsweise werden Bauleistungsversicherungen (CAR – Contractor’s All Risks) abgeschlossen, die bestimmte Schadensszenarien wie Unfälle, Naturereignisse oder Beschädigungen an Bauwerken abdecken. Auch Garantien über Werksleistungen (Performance Bonds) oder Gewährleistungssicherheiten spielen hier eine Rolle.

Während des laufenden Betriebs nach Fertigstellung des Bauwerks entsteht ein zweiter Risikobereich, das Betriebsrisiko. Es umfasst Wartungsrisiken, mögliche Defekte an technischen Anlagen, Betriebskostensteigerungen und die Sicherstellung gleichbleibender Leistungsqualität. Die Verantwortung liegt typischerweise bei einem spezialisierten Betreiber (Facility Manager) oder Betreiberkonsortium, das die Anlage kosteneffizient und vertragsgemäß betreiben und instand halten muss.

Die Pflichten des Betreibers werden im Betriebs- und Wartungsvertrags (Operation & Maintenance Agreement) geregelt. Darin werden entsprechende Leistungskennzahlen (Key Performance Indicators) festgelegt, die der Betreiber einhalten muss. Bei Nichteinhaltung drohen Vergütungsabschläge oder Vertragsstrafen. Auch hier kann ein Teil des Risikos über Versicherungen abgesichert werden, etwa durch Betriebsunterbrechungsversicherungen (Business Interruption Insurance) oder Haftpflichtversicherungen. Die SPV achtet darauf, dass die wichtigsten Pflichten und die Risikoverteilung im O&M-Vertrag eng an den Hauptvertrag mit der öffentlichen Hand angelehnt sind.

Ein dritter wesentlicher Risikobereich ist das Marktrisiko. Es entsteht, wenn das Erlösmodell auf Nutzerzahlungen basiert („user pays“-Modell), etwa bei Mautstraßen, Flughäfen, Bahnnetzen oder ähnlichen Projekten. Die SPV trägt dann das Risiko, dass prognostizierte Nutzerzahlen oder Tariferlöse nicht erreicht werden – mit möglichen Folgen für die Projektfinanzierung. Mitunter wird das Risiko durch Mindestabnahme- oder Umsatzgarantien seitens des öffentlichen Auftraggebers (z. B. bei Straßen- oder Schienenprojekten) geteilt. Auch Vertragsmechanismen wie Tarifanpassungsrechte oder Laufzeitverlängerungen bei geringer Anfangsnachfrage können zur Risikobegrenzung beitragen. Versicherungen helfen hier nur bedingt, da es sich um ein primär wirtschaftliches Risiko handelt. Daher kalkuliert die SPV ihre Renditeprognosen konservativ und greift bei Bedarf auf Garantien oder Subventionen zurück, um eine Grundauslastung zu sichern.

Ein Beispiel für ein PPP-Projekt in Europa mit „Nutzungsmodell“ (User-Pays) ist die französische Autobahn A28. Diese Strecke wurde im Rahmen einer Konzession gebaut und wird über Mautgebühren finanziert, die direkt von den Nutzern erhoben werden. Damit trägt die private Betreibergesellschaft das Nachfragerisiko, da ihr Erlös von der tatsächlichen Verkehrsdichte und den gezahlten Mautentgelten abhängt.

Im alternativen „Verfügbarkeitsmodell“ wird das Marktrisiko hingegen nicht von der SPV getragen, sondern verbleibt bei der öffentlichen Hand. Die SPV erhält in diesem Fall regelmäßige Zahlungen für die bloße Bereitstellung (Verfügbarkeit) der Infrastruktur nach vereinbarten Qualitäts- und Leistungsstandards, unabhängig davon, in welchem Umfang das Angebot tatsächlich genutzt wird. Der Staat übernimmt somit das Risiko einer zu geringen Auslastung, während die PPP-Projektgesellschaft in erster Linie die technischen und betrieblichen Risiken verantwortet und für einen störungsfreien Betrieb sorgt.

Ein Beispiel für ein PPP-Projekt mit „Verfügbarkeitsmodell“ (Availability-Pays) ist das „Norfolk and Norwich University Hospital“ im Vereinigten Königreich. Dort erhält der private Partner ein regelmäßiges Entgelt von der öffentlichen Hand, das sich an der Bereitstellung und Qualität der Krankenhausinfrastruktur orientiert, unabhängig davon, wie viele Patienten tatsächlich versorgt werden. Das Marktrisiko, also die Auslastung des Krankenhauses, liegt somit weitgehend beim staatlichen Gesundheitsdienst, während der private Partner für einen störungsfreien Betrieb und die Einhaltung definierter Leistungsstandards verantwortlich ist.

Neben operativen und marktbezogenen Aspekten stellt auch die Finanzierung ein erhebliches Risiko dar. Beim Finanzierungsrisiko geht es darum, ob die Projektgesellschaft ausreichend und kostengünstig Kapital aufnehmen kann, ob Zinsänderungen eintreten, Anschlussfinanzierungen gesichert sind und der Kapitaldienst im laufenden Betrieb zuverlässig geleistet werden kann. Dieses Risiko liegt weitgehend bei der SPV, da sie allein dem Projekt verpflichtet ist. Eine sorgfältige Finanzstruktur wird versucht, das Risiko zu minimieren. Üblich ist eine Non-Recourse- oder Limited-Recourse-Projektfinanzierung, bei der Banken ihr Engagement stark an den erwarteten Projekt-Cashflows ausrichten. Step-in-Rechte und Direct Agreements mit der öffentlichen Hand sollen sicherstellen, dass Banken bei erheblichen Leistungsstörungen in den Betrieb eingreifen können. Zudem schließt die Projektgesellschaft Zinsabsicherungen (Hedging) ab und vereinbart Covenants, die das Zahlungs- und Ausschüttungsverhalten regeln.

Ein letzter großer Risikobereich betrifft politische und regulatorische Risiken. Dazu zählen etwa Gesetzesänderungen, behördliche Eingriffe oder staatliche Maßnahmen, die den Projekterfolg beeinträchtigen. Diese Risiken gelten typischerweise als Material Adverse Government Actions (MAGA) und werden dem öffentlichen Sektor zugerechnet. Wird das Projekt etwa durch Enteignungen, Genehmigungsverweigerungen oder das Verbot von Gebühren behindert, muss die öffentliche Hand die SPV entschädigen oder anderweitig kompensieren, um die Finanzierung zu sichern. Häufig sieht der Hauptvertrag vor, dass bei unvorhergesehenen Eingriffen Fristverlängerungen und ggf. Kostenersatz gewährt werden. Im Fall höherer Gewalt (Force Majeure) ist teils eine geteilte Risikoverteilung vorgesehen – jede Seite trägt ihre Kosten, sofern kein Verschulden der öffentlichen Hand vorliegt.

Um die eben genannten Risiken adäquat zuzuweisen, sind verschiedene Verträge notwendig, die der PPP-Hauptvertrag zwischen SPV und öffentlicher Hand „spiegelt“. Zu den wichtigsten gehören zunächst das EPC (Engineering, Procurement and Construction) bzw. Bauvertrag, in dem Baurisiko, Qualitätsstandards und Fertigstellungstermine definiert werden. Hinzu kommt das O&M (Operations and Maintenance) Agreement, in dem Betreiber und Wartungspartner Pflichten zum fortlaufenden Betrieb und zur Instandhaltung übernehmen. Banken und andere Kapitalgeber steuern ihrerseits Finanzierungsverträge bei, die Covenants, Step-in-Rechte und Sicherheiten definieren. Zusätzlich existiert meist ein Direct Agreement zwischen öffentlichem Auftraggeber und Finanziers, das deren Mitspracherechte bei Vertragsstörungen sichert. Häufig werden auch Versicherungsverträge abgeschlossen, etwa Bauleistungsversicherungen, Betriebsunterbrechungs- und Haftpflichtversicherungen, die mehrere Risikofelder im Bau- und Betriebsbereich abdecken.

Verbleibende Risiken werden durch verschiedene Risikomitigationstechniken reduziert. Dazu gehören die bereits erwähnten Versicherungen, die eine Vielzahl unvorhersehbarer Schadensfälle abdecken. Auch das Hinzuziehen von Eigenkapitalgebern mit branchenrelevanter Erfahrung vermindert Unsicherheiten, denn ein kompetenter Bau- oder Betriebspartner kann Probleme frühzeitig erkennen und gegensteuern. Die SPV achtet außerdem auf eine ausgewogene Finanzierungsstruktur. Eine konservative Ausrichtung des Finanzierungsmodells – beispielsweise durch ausreichende Reserven, Zinsabsicherung (Hedging) und einen angemessenen Debt-Service-Coverage-Ratio – trägt dazu bei, dass sie bei Ergebnis- oder Einnahmeschwankungen nicht sofort in Schieflage gerät. Genauso relevant sind Performance Bonds und Gewährleistungserklärungen, mit denen sich die SPV vertraglich absichert, falls ein Subunternehmer seinen Verpflichtungen nicht nachkommt.

Insgesamt lässt sich zusammenfassen, dass ein PPP-Projekt eine ausgewogene Risikoteilung anstrebt, bei der Konstruktion, Betrieb und Finanzierung größtenteils in den Zuständigkeitsbereich der privaten Projektgesellschaft fallen, während politische und regulatorische Risiken meist von der öffentlichen Seite getragen oder zumindest abgesichert werden. Dieser Mechanismus wird über mehrere, eng verzahnte Verträge abgesichert und ermöglicht es, komplexe Infrastrukturvorhaben über einen langen Zeitraum stabil zu finanzieren und qualitativ hochwertig zu betreiben.

Was ist der Unterschied zwischen Investitionen in Immobilien und in PPP-Projekte?

Der erste wichtige Unterschied liegt in der Art des Projekts und der Struktur der Zusammenarbeit. Während die PPP-SPV in enger Abstimmung mit der öffentlichen Hand ein konkretes Infrastrukturprojekt (z. B. Straße, Krankenhaus, Schule oder Energieversorgung) plant, finanziert, baut und betreibt, steht bei der klassischen Immobilieninvestition das bloße Eigentum und die wirtschaftliche Nutzung privater Immobilien im Vordergrund. PPP-Projekte basieren auf langlaufenden Verträgen, die Umfang und Qualität der Leistungen sowie die Entlohnung des privaten Partners über Jahre oder Jahrzehnte regeln – inklusive öffentlich-rechtlichem Rahmen und detaillierten Servicevorgaben. Eine Immobilieninvestition hingegen ist nicht an einen öffentlichen Auftrag gebunden und dient vorrangig marktwirtschaftlichen Zielen wie Vermietungsrendite oder Wertsteigerung.

Ein weiterer Unterschied zeigt sich in der Risikoverteilung und Projektkomplexität. Die PPP-SPV wird ausschließlich für ein einzelnes Projekt und dessen vertraglich definierte Aufgaben gegründet – inklusive Finanzierung, Bau, Betrieb und Wartung öffentlicher Infrastruktur. Dabei sind Risiken wie Baukosten, Termine, Nachfrage oder politische Eingriffe (z. B. Material Adverse Government Action) klar verteilt. Die Finanzierung erfolgt häufig als „non recourse“, sodass Banken und Investoren primär auf Erlöse und Vermögenswerte der SPV achten. Auch Immobilieninvestitionen werden teils über eigene Gesellschaften abgewickelt, doch fehlt hier meist die langfristige Kooperation mit staatlichen Stellen sowie eine komplexe Risikoteilung. Immobilieninvestoren tragen das Marktrisiko direkt – etwa bei Mietausfällen oder Preisrückgängen – und sind nicht an staatliche Leistungs- oder Qualitätsvorgaben gebunden.

Zudem ist das Renditemodell der beiden Ansätze unterschiedlich. Eine PPP-SPV erhält entweder Zahlungen direkt von der öffentlichen Hand, die an die erbrachte Verfügbarkeit oder Leistung gekoppelt sind, oder sie generiert Erlöse von den Nutzern durch Gebühren oder Mautzahlungen, je nach Vertragsmodell. Dabei sind alle relevanten Zahlungsströme und Leistungspflichten im PPP-Vertrag geregelt. Bei einer Immobilieninvestition geht es typischerweise um Miet- oder Pachterträge sowie um potenzielle Wertsteigerungen der Immobilie. Private Immobilieninvestoren entscheiden selbst, wie sie mit dem Objekt verfahren, ob sie es renovieren, verkaufen oder umbauen, wohingegen eine PPP-SPV stark an die vertraglichen Pflichten und langfristigen Projektziele gebunden ist.

Schließlich weist eine PPP-SPV meist ein ausgeprägtes und komplexes Zusammenspiel verschiedener Vertragspartner auf, etwa Bauunternehmen, Betriebsführer, Banken und Kapitalgeber, allesamt in einem mehrstufigen Vertragsnetz eingebunden. Eine Immobilieninvestition ist hingegen häufig weit weniger komplex, weil sich die wichtigsten Vorgänge auf den Erwerb, das Management und eventuell die Wiederveräußerung des Objekts konzentrieren. So lässt sich festhalten, dass eine PPP-SPV deutlich stärker in öffentlich-rechtliche Belange eingebunden ist, anspruchsvolle Serviceverpflichtungen übernehmen muss und ein eigenes, detailliertes Projekt- und Risikomanagement erfordert, während eine Immobilieninvestition zumeist auf Marktdynamiken, Eigentumsrechten und vergleichsweise eigenverantwortlichem Management beruht.

Was sind die Vermögensgegenstände einer PPP-Projektgesellschaft im Vergleich zu einer Immobiliengesellschaft?

Im Rahmen von PPP-Projekten erwirbt oder entwickelt die betreffende Projektgesellschaft (SPV) Vermögensgegenstände, die sich deutlich von denen einer klassischen Immobiliengesellschaft unterscheiden. Bei einer PPP-SPV stehen vor allem vertraglich definierte Rechte, Ansprüche und projektspezifische Infrastrukturleistungen im Mittelpunkt, während eine Immobiliengesellschaft in der Regel direkt Sachwerte in Form von Grundstücken und Gebäuden hält.

Eine PPP-Projektgesellschaft stützt sich vor allem auf immaterielle Vermögenswerte und auf die operativen Komponenten, die sich aus dem PPP-Vertrag ergeben. Dazu zählen vor allem Konzessions- oder Nutzungsrechte, die das Recht umfassen, die relevante Infrastruktur (zum Beispiel eine Straße, ein Krankenhaus oder ein Verwaltungsgebäude) über einen bestimmten Zeitraum zu planen, zu bauen, zu finanzieren oder zu betreiben. Die SPV besitzt also oft das exklusive Recht, an dieser Infrastruktur Leistungserlöse zu erzielen, zum Beispiel über Entgelte von Nutzern (Maut, Gebühren) oder über regelmäßige Verfügbarkeitszahlungen von staatlicher Seite. Diese vertraglich festgelegten Rechte prägen den materiellen und immateriellen Wert der Projektgesellschaft.

Darüber hinaus kann im PPP-Vertrag geregelt sein, wer rechtlicher Eigentümer des Grundstücks oder der baulichen Anlage ist und ob beziehungsweise wann das Eigentum auf die öffentliche Hand zurückfällt. Zusätzlich kann die SPV über Ausrüstungen, Betriebsmittel oder Betriebsanlagen verfügen, die für die Erbringung ihrer Leistungen nötig sind – etwa technische Ausstattung, Maschinen und Arbeitsmittel im Rahmen eines Infrastrukturprojekts. Auch künftige Zahlungsansprüche aus dem Vertrag (etwa laufende Service- oder Verfügbarkeitsentgelte) gehören zum Vermögenspotenzial der SPV.

Eine Immobiliengesellschaft hingegen hält vorwiegend physische Sachwerte im Eigentum. Sie verfügt in der Regel über Grundstücke, Gebäude oder Liegenschaften, deren Wert und Rendite sich aus Mieten, Pachten oder möglichen Wertsteigerungen beim Verkauf ergeben. Die klassische Immobiliengesellschaft erwirbt ein oder mehrere Objekte, über die sie tatsächlich verfügen kann – etwa durch Vermietung, Renovierung oder Verkauf. Zu den Vermögenswerten zählen Gebäude, Grundstücke und ggf. Entwicklungsflächen in verschiedenen Stadien. Daneben können auch immaterielle Werte entstehen, etwa durch langfristige Miet- oder Pachtverträge, die stabile Cashflows sichern. Im Mittelpunkt steht jedoch das zivilrechtliche Eigentum an Grund und Boden sowie die direkte Kontrolle über die Sachwerte.

Der entscheidende Unterschied besteht also darin, dass eine PPP-SPV vorrangig durch den PPP-Vertrag selbst werthaltig wird, indem sie zeitlich befristet definierte Nutzungsrechte und Zahlungsansprüche genießt und bestimmte Betriebs- und Leistungsaufgaben übernimmt. Ihr Vermögen ergibt sich weniger aus der dauerhaften Eigentümerschaft an „Beton und Boden“, sondern aus den über den Vertrag gesteuerten Ansprüchen gegenüber staatlichen Zahlungen oder Nutzerentgelten. Eine Immobiliengesellschaft hält demgegenüber physisch abgrenzbare Immobilien, die fast immer eigenständig veräußerbar, vermietbar oder zu verwerten sind und deren Wert über klassische Marktfaktoren wie Lage, Zustand oder Entwicklungspotenzial bestimmt wird.

Vorteile eines PPP-Projekts

- Effizienzsteigerung: Private Unternehmen bringen oft spezialisiertes Projektmanagement-Know-how mit. Dadurch lassen sich Kosten- und Zeitpläne besser einhalten, und Innovationen können schneller umgesetzt werden. Investoren profitieren bei Public-Private-Partnerships häufig von stabilen Renditechancen.

- Entlastung der öffentlichen Haushalte: Da die Finanzierung zu großen Teilen vom privaten Partner getragen wird, entfallen unmittelbare Ausgaben beim Staat. Investitionen können so früher gestartet werden, ohne das öffentliche Budget gleich in voller Höhe zu belasten.

- Beschleunigung von Projekten: Aufwendige Ausschreibungen und lange politische Entscheidungsprozesse werden durch klare Verträge ersetzt. Das kann dazu führen, dass Projekte schneller auf den Weg gebracht werden.

- Qualitätssicherung: Da der private Partner häufig an langfristigen Erträgen oder definierten Qualitätsstandards gemessen wird, hat er ein hohes Interesse, das Projekt solide zu bauen und kontinuierlich zu warten.

Mögliche Nachteile und Risiken der Öffentlich-Privaten Partnerschaft

- Komplexität der Verträge: PPP-Verträge sind in der Regel umfangreich und langlaufend. Schon kleine Planungsfehler können sich über Jahrzehnte auswirken.

- Abhängigkeit von einem privaten Partner: Sollte das private Unternehmen in finanzielle Schwierigkeiten geraten oder gar insolvent werden, kann die öffentliche Hand vor erheblichen Problemen stehen.

- Transparenz- und Akzeptanzprobleme: Kritiker bemängeln häufig, dass durch PPP „öffentliche Güter privatisiert“ werden und befürchten mangelnde Kontrolle. Eine offene Kommunikation ist deshalb essenziell.

- Langfristig höhere Kosten: Zwar wird die Staatskasse kurzfristig entlastet, doch über die gesamte Laufzeit entstehen Zins- und Servicekosten. Insgesamt kann das für die Allgemeinheit teurer werden, wenn die Konditionen ungünstig verhandelt wurden.

Erfolgsfaktoren eines PPP-Projektes

- Klare, transparente Vertragsgestaltung: Nur mit einem wasserdichten und dennoch flexiblen Vertrag können beide Seiten langfristig erfolgreich sein.

- Langfristiges Denken: PPP-Projekte laufen oft über 20 bis 40 Jahre. Kurzfristige Sparmaßnahmen rächen sich oft in Form höherer Kosten oder Qualitätsdefizite.

- Professionelles Projekt- und Risikomanagement: Insbesondere bei Großprojekten wie Tunnel- oder Flughafenbauten sind Erfahrung, strenge Kostenkontrollen und technische Expertise entscheidend.

- Gute Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit: Gerade weil PPPs in der Kritik stehen können, ist es wichtig, Bürgerinnen und Bürger früh einzubeziehen und transparent über Kosten, Nutzen und Risiken zu informieren.

Fazit

Public-Private-Partnerships sind eine spannende Kooperationsform, wenn es darum geht, große Infrastruktur- und Dienstleistungsprojekte effizient umzusetzen. Sie können staatliche Haushalte entlasten, Innovationen fördern und Bauzeiten beschleunigen. Gleichzeitig verlangt ein PPP-Modell eine akribische Planung, klare Risikoteilung und vor allem transparente Verträge, damit sich für beide Seiten ein nachhaltiger Mehrwert ergibt. Ob ein PPP-Projekt schließlich erfolgreich ist, hängt stark von der Qualität der Vertragsgestaltung, dem Projektmanagement sowie einer professionellen Kommunikation mit der Öffentlichkeit ab. Darüber hinaus müssen rechtliche Fragen – von Vergaberegeln bis Haftungsfragen – sauber geklärt sein. Wer diese Faktoren berücksichtigt, kann wichtige Vorhaben realisieren, von denen Wirtschaft, Gesellschaft und Investoren gleichermaßen profitieren.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Was ist ein Public-Private-Partnership (PPP) Projekt?

Eine Public-Private-Partnership (öffentlich-private Partnerschaft, PPP) ist eine vertraglich geregelte, langfristige Zusammenarbeit zwischen der öffentlichen Hand (Bund, Länder, Kommunen) und privaten Unternehmen. Das Ziel ist die gemeinsame Planung, Finanzierung, Umsetzung und der Betrieb öffentlicher Infrastruktur oder Dienstleistungen.

Was bedeutet Risikoverteilung nach dem „Best-Owner-Prinzip“?

Das „Best-Owner-Prinzip“ ist ein Grundgedanke von Public Private Partnership (PPP). Es besagt, dass Risiken vertraglich so verteilt werden, dass jede Seite jenes Risiko übernimmt, das sie am besten steuern kann. So trägt der Private Partner (SPV) meist das Bau- und Betriebsrisiko (z. B. Baukostenüberschreitung, technische Defekte). Die Öffentliche Hand trägt typischerweise politische und regulatorische Risiken (z. B. Gesetzesänderungen oder behördliche Eingriffe).

Worin unterscheidet sich ein PPP-Projekt von einer klassischen Immobilieninvestition?

Der entscheidende Unterschied liegt in der Art des Vermögensgegenstands und der Vertragsstruktur. Der Wert eines PPP-Projektes beruht vorrangig auf vertraglich definierten Nutzungsrechten und Zahlungsansprüchen gegenüber der öffentlichen Hand oder Nutzern (z. B. Entgelte, Maut). Das PPP-Projekt ist in einen weiterreichenden öffentlich-rechtlichen Rahmen eingebunden. Eine Immobiliengesellschaft dagegen hält vorwiegend physische Sachwerte (Grundstücke, Gebäude) und generiert Erträge aus Mieten, Pachten oder Wertsteigerung. Sie folgt in erster Linie dem freien Markt.

Welche zentrale Rolle spielt die PPP-Projektgesellschaft (SPV)?

Die Projektgesellschaft (Special Purpose Vehicle, SPV) ist die zentrale juristische Einheit der privaten Seite, die eigens für ein PPP-Projekt gegründet wird. Die SPV unterzeichnet den Hauptvertrag mit der öffentlichen Hand und ist der Dreh- und Angelpunkt für sämtliche vertraglichen Beziehungen (zu Banken, Bauunternehmen, Betreibern).

Hoffentlich hat Dir dieser Artikel geholfen, einen Einblick über die Funktionsweise von PPP-Projekten zu erhalten. Teile diesen Beitrag, wenn er Dir gefallen hat! Lass uns Deine Fragen wissen!