Einleitung

BESS – diese vier Buchstaben begegnen Dir in der Energiewelt immer häufiger. Sie stehen für Battery Energy Storage System, also Batteriespeichersysteme, die elektrische Energie aufnehmen, speichern und bei Bedarf wieder abgeben können. In der Regel handelt es sich dabei um große Lithium-Ionen-Batterien, wie sie auch in Elektroautos zum Einsatz kommen – allerdings in viel größerer Dimension.

Aber warum sind BESS-Projekte derzeit so stark im Fokus von Investoren, Energieversorgern und Netzbetreibern?

Die Antwort liegt in der Energiewende: Der Anteil erneuerbarer Energien wächst – das ist gut für das Klima und für die Versorgungssicherheit der Bevölkerung, stellt aber unser Stromsystem vor enorme Herausforderungen. Wind und Sonne speisen volatil und wetterabhängig ins Netz ein, sodass Angebot und Nachfrage immer schwerer in Einklang zu bringen sind. Genau hier kommen BESS ins Spiel. Sie helfen, Netzfrequenzen zu stabilisieren, Energie zwischenzuspeichern und Lastspitzen zu glätten. Damit tragen sie zur Versorgungssicherheit bei – und eröffnen gleichzeitig neue Geschäftsmodelle und attraktive Ertragspotenziale für Investoren im Bereich Infrastruktur-Investments und Private Markets.

Ein wirtschaftlich erfolgreiches BESS-Projekt steht auf drei Säulen: Technologische Effizienz, ein klarer Use Case – und ein gut verstandenes regulatorisches Umfeld. Nur wer diese drei Bausteine sauber analysiert, kann das volle Potenzial dieser enorm wichtigen Infrastrukturtechnologie im Kontext der Private Markets heben.

Dieser Artikel zeigt Dir Schritt für Schritt, wie ein Batteriespeichersystem funktioniert, welche Arten von BESS es gibt, wie mit BESS-Einnahmen generiert werden und welche Rahmenbedingungen einzelne Märkte bieten. Fundiert und speziell für alle, die sich für Investitionen in Infrastruktur und Private Markets interessieren. Los geht’s!

Inhaltsverzeichnis

Was ist ein BESS-Projekt?

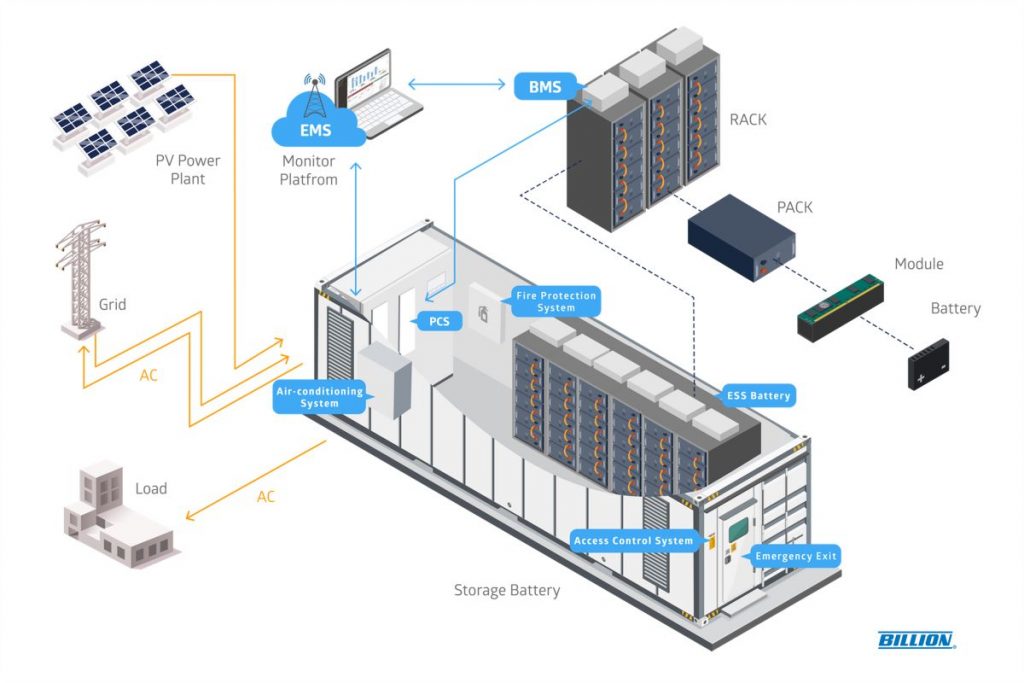

Ein Battery Energy Storage System (BESS) ist ein System zur Speicherung elektrischer Energie auf Basis elektrochemischer Batterietechnologien. Es besteht aus mehreren zentralen Komponenten: Batteriemodulen, einem Batteriemanagementsystem (BMS), Wechselrichtern (Power Conversion System, PCS), einer Steuerungs- und Kommunikationseinheit (Energy Management System, EMS) sowie der nötigen Netzanschlusstechnik. Ziel ist es, elektrische Energie zeitlich flexibel zu speichern und wieder abzugeben – etwa zur Stabilisierung des Stromnetzes (z. B. Frequenzregelung, Lastverschiebung), zur Integration erneuerbarer Energien oder zur Optimierung des Eigenverbrauchs.

Abbildung: BESS-Komponenten

Die derzeit marktführende Technologie bei großen Speichersystemen ist die Lithium-Ionen-Batterie. Sie überzeugt durch einen hohen Wirkungsgrad (typischerweise 85–90 % auf AC-Basis), schnelle Reaktionszeiten, hohe Modularität und sinkende Kosten. Ihre Flexibilität macht sie ideal für kurzfristige Netzdienste wie Frequenzhaltung oder Peak Shaving. Herausforderungen bestehen weiterhin in Bezug auf Sicherheitsanforderungen (insbesondere Brand- und Explosionsschutz) sowie auf die Alterung bei häufigem Be- und Entladen.

Neben Lithium-Ionen-Batterien gibt es mehrere alternative Technologien, deren Relevanz abhängig vom Anwendungsszenario wächst:

- Vanadium-Redox-Flow-Batterien (VRFB): Sie bieten eine nahezu unbegrenzte Zyklenzahl und eine besonders hohe Sicherheit. Die Energie- und Leistungskomponenten sind separat skalierbar, wodurch sie sich gut für stationäre Langzeitspeicher (4+ Stunden) eignen. Aufgrund ihres höheren Platzbedarfs und der geringeren Energiedichte sind sie derzeit vor allem in industriellen oder infrastrukturellen Anwendungen wirtschaftlich interessant.

- Natrium-Schwefel-Batterien (NaS): Diese Hochtemperaturbatterien zeichnen sich durch eine hohe Energiedichte und Langlebigkeit aus. Aufgrund der thermischen Betriebsbedingungen (~300 °C) sind sie jedoch nur für spezielle, meist abgeschlossene industrielle Anwendungen geeignet und spielen aktuell in Europa kaum eine Rolle im Neubau.

- Festkörperbatterien: Diese befinden sich 2025 noch in der Entwicklung, zeigen jedoch großes Potenzial hinsichtlich Energiedichte, Lebensdauer und Sicherheit. Ihr Einsatz in stationären Systemen wird mittelfristig erwartet, insbesondere dort, wo hohe Zyklenzahlen und thermische Stabilität entscheidend sind.

- Weitere Optionen wie hybride Systeme (z. B. Li-Ionen kombiniert mit Flow- oder Wasserstoffspeichern) oder Second-Life-Batterien aus der Elektromobilität gewinnen zunehmend an Bedeutung – insbesondere bei der Optimierung der Lebenszykluskosten und Nachhaltigkeit.

Für die meisten Investoren und Betreiber im Bereich Private Infrastructure oder Private Markets bleibt die Lithium-Ionen-Technologie 2025 der wirtschaftliche Standard. Dennoch zeigt sich ein klarer Trend zur Diversifikation der BESS-Technologien – vor allem in Hinblick auf Langzeitspeicherung, Netzstabilisierung und Nachhaltigkeitsziele. Die kontinuierliche Forschung und zunehmende regulatorische Förderung auf EU-Ebene treiben diese Entwicklung aktiv voran.

Welche Typen von BESS-Projekten gibt es?

Unterschiede nach Standort und Netzanschluss

Batteriespeicherprojekte lassen sich grundlegend nach ihrem Standort und der Art ihres Netzanschlusses unterscheiden, was direkte Auswirkungen auf ihre Erlösquellen, Betriebsweise und regulatorische Rahmenbedingungen hat.

Front-of-the-Meter (FOM)-BESS sind direkt an das öffentliche Stromnetz angeschlossen und operieren unabhängig von einem bestimmten Verbraucher oder einer Erzeugungsanlage. Sie dienen vor allem der Teilnahme an Energiemärkten wie Arbitrage (Spot- und Intradayhandel), Frequenzregelung oder Kapazitätsauktionen. Diese BESS-Projekte sind meist groß dimensioniert (Utility-Scale) und kommerziell auf den Marktwert von Flexibilität ausgerichtet.

Behind-the-Meter (BTM)-BESS sind an das interne Netz eines Verbrauchers (z. B. Industrie, Gewerbe) oder eines Erzeugers (z. B. PV-Anlage) angeschlossen. Ihr Hauptzweck ist die Optimierung des Eigenverbrauchs, die Reduktion von Lastspitzen (Peak Shaving) und die Erhöhung der Versorgungssicherheit. Sie generieren keine direkten Markterlöse, sondern Einsparungen durch geringeren Netzbezug oder reduzierte Netzentgelte.

Co-located-BESS-Projekte kombinieren BESS und erneuerbare Erzeugung (z. B. PV oder Wind) am selben Standort. Die Anlagen sind dabei rechtlich und bilanziell getrennt, nutzen jedoch gemeinsame Infrastruktur wie Netzanschluss, Umspannwerk oder Fläche. Co-located BESS können sowohl dem Eigenverbrauch dienen als auch am Markt teilnehmen, was sie besonders effizient und kostensenkend macht – insbesondere bei hybridem Dispatch.

Stand-alone-BESS-Projekte sind eigenständige Speicheranlagen ohne direkte physische oder rechtliche Kopplung an eine Stromerzeugungs- oder Verbrauchseinheit. Sie werden in der Regel Front-of-the-Meter am öffentlichen Netz betrieben und ausschließlich zur Marktteilnahme und Systemdienstleistung eingesetzt. Ihr wirtschaftlicher Erfolg basiert auf der Flexibilität, verschiedenste Erlösquellen unabhängig kombinieren zu können – etwa Arbitrage, Frequenzregelung, Systemdienstleistungen oder Teilnahme an Kapazitätsmechanismen.

Unterschied zwischen Co-located BESS oder Stand-alone BESS

Wie oben schon beschrieben, kann ein BESS flexibel eingesetzt werden – entweder Stand-alone BESS (als eigenständige BESS an das Stromnetz angeschlossen) oder Co-located BESS (am gleichen Standort wie eine Erzeugungsanlage, z. B. ein Solar- oder Windpark, bzw. hinter dem Zähler eines Verbrauchers). Beide Konzepte bieten unterschiedliche wirtschaftliche Chancen: Stand-alone BESS können frei auf Marktpreise reagieren und Netzdienstleistungen erbringen, während Co-located BESS bestehende Netzanschlüsse und Synergien mit Erzeugern oder Verbrauchern nutzen können.

Tabelle: Unterschiede zwischen Stand-alone BESS und Co-located BESS

| Projekttyp | Stand-alone BESS | Co-located BESS |

|---|---|---|

| Standort & Netzanschluss | Eigenständiger Standort mit eigenem Netzanschluss. Volle Kosten für Netzanschluss, Grundstück und sonstiger Infrastruktur. | Am Standort einer Erneuerbaren-Energien-Anlage oder eines Verbrauchers (z.B. Fabrik, Datencenter, Wohngebäude): nutzt bestehende Infrastruktur (geringere zusätzliche Anschlusskosten). |

| Betrieb & Wartung | Eigenständiger Betrieb, separate Betriebsführung notwendig. | Synergieeffekte möglich (z.B. durch gemeinsame Betriebsführung mit Erneuerbaren-Energien-Anlagen). Koordination nötig, um Speicher- du Erzeugungsanlagen zusammen zu optimieren. |

| Einnahmequellen | Voll flexibel: Teilnahme an allen relevanten Märkten möglich (Spotmarkt, Regelleistung, Kapazitätsmarkt etc.). Schwerpunkt oft auf maximaler Erlösoptimierung über mehrere Märkte (Multi-Use, Erlös-Stacking). | Zusätzlich zu Marktteilnahme kann der Speicher vor Ort Mehrwert für die Erzeugungs-/Verbrauchsanlage liefern: z. B. Eigenverbrauch erhöhen, Einspeisung zeitlich verschieben, Netzdienstleistungen in Kombination erbringen. Einschränkungen möglich durch Regelungen, wenn z. B. im Förderprogramm nur bestimmte Nutzungen erlaubt sind. |

| Regulatorische Aspekte | Gilt rechtlich als Speicheranlage mit eigener Bilanzierung; in vielen Ländern mittlerweile von doppelten Netzentgelten befreit, aber unterliegt ggf. Netzanschlussregularien wie jede Erzeugungsanlage. | Bei Integration in Erneuerbare-Energien-Anlagen ggf. spezielle Förderbedingungen (z. B. Innovationsausschreibungen in Deutschland mit Vermarktungsauflagen). Kann Vorteile bei Genehmigung und Netzanschluss haben (z. B. schnellerer Zugang in Großbritannien und Irland für Co-Location-Projekte). |

Die Gegenüberstellung zeigt, dass Co-located BESS insbesondere dort punktet, wo ein bestehender Netzanschluss nicht voll ausgelastet ist und Erzeugungs- oder Verbrauchsprofile durch Speicherung optimiert werden können. Stand-alone BESS hingegen sind frei in der Standortwahl und Marktteilnahme, müssen aber eigenständig genügend Erlöse erwirtschaften, um die vollen Kosten zu decken. In der Praxis verfolgen viele große Akteure beide Strategien parallel: So plant etwa Vattenfall bis 2030 jeweils 1,5 GW an Co-located BESS (hauptsächlich mit PV-Anlagen) und 1,5 GW an Stand-alone BESS zu installieren. Dies verdeutlicht, dass beide Konzepte je nach Anwendungsfall wirtschaftlich attraktiv sein können.

Wie verdienen BESS-Projekte Geld?

Ein Großteil der Einnahmen bei BESS-Projekten ergibt sich aus dem Handel an Strommärkten sowie der Teilnahme an Systemdienstleistungsmärkten. Die wichtigsten Quellen sind:

| Einnahmequelle | Erläuterung |

|---|---|

| Spotmarkt & Intraday-Handel | Der klassische Arbitrage-Ansatz. Strom wird günstig (z. B. nachts oder bei PV-Überschuss) eingekauft, gespeichert und bei höheren Preisen wieder verkauft. Erfolgreiche Arbitrage erfordert: – Zugang zu Börsen (z. B. EPEX Spot) – Volatile Strompreise – Intelligente Dispatch-Algorithmen – Effizienzverluste (z. B. durch Lade-/Entladeverluste) müssen berücksichtigt werden Bei niedrigen Strompreisen (z. B. nachts oder bei Überschuss von Wind/Solar) wird günstig Strom bezogen und in das Batterie-Speichersystem geladen; bei hohen Preisen (z. B. abends bei hoher Nachfrage) wird entladen und teuer verkauft. Der Gewinn ergibt sich aus dem Preisunterschied abzüglich Speicherverluste. In Phasen hoher Volatilität (z. B. Energiekrise 2022 mit Preisspitzen über 300 €/MWh und negativen Preisen zu Überschusszeiten) sind die Arbitrageerlöse erheblich gestiegen. Allerdings variiert das Potenzial stark je nach Land und Markt: Im Jahr 2023 z. B. waren Bulgarien, Italien und Ungarn besonders attraktiv mit hoher Peak-/Base-Differenz, während nordische Länder mit flacheren Preisen kaum Arbitrage-Gewinne erlaubten. Ohne zusätzliche Einnahmen reicht Arbitrage allein in vielen Ländern jedoch (noch) nicht aus, um die Vollkosten eines Batteriespeichers zu decken. Daher wird Arbitrage meist mit anderen Services kombiniert (sog. Revenue Stacking). Da aber der Ausbau der Erneuerbaren-Energien-Projekte künftig stärkere Preisschwankungen erwarten lassen, können BESS-Projekte hier als Puffer verstärkt profitieren. |

| Systemdienstleistung: Primärregelleistung | Primärregelleistung (PRL, europaweit FCR für Frequency Containment Reserve) war in den letzten Jahren eine der lukrativsten Einnahmequellen für BESS. Bei FCR werden BESS dafür bezahlt, ständig eine bestimmte Leistung bereitzuhalten, um Frequenzabweichungen sofort auszugleichen. BESS sind hierfür ideal, da sie binnen Sekunden reagieren. Vergütet wird die Bereitstellungsleistung (€/MW), unabhängig davon, ob Energie tatsächlich geliefert wird. Historisch erzielte ein 1 MW BESS in Deutschland im Jahr 2021 über 140.000 € Umsatz allein durch PRL – deutlich mehr als durch reines Arbitragegeschäft. Zudem beansprucht die FCR-Bereitstellung den BESS kaum (nur kleine Lade-/Entladeadjustierungen um die Sollfrequenz), was die Zellalterung gering hält. Dies erklärt, warum bis vor kurzem die meisten Stand-alone-BESS primär im Regelleistungsmarkt aktiv waren, vor allem in der Primärregelreserve. Allerdings: Der FCR-Markt ist relativ klein (EU-weit ca. 1400 MW, davon ~555 MW DE-Bedarf). Mit dem Boom an BESS-Projekten steigt das Angebot und drückt die Preise. Analysen zeigen, dass zusätzliche 100 MW BESS-Kapazität den deutschen FCR-Preis um 35–74 % senken könnten. In einem Szenario wären die jährlichen PRL-Erlöse pro MW in Deutschland von 2021 etwa 140.000 € auf nur ~47.000 € gefallen, wenn 100 MW mehr BESS im Markt gewesen wären. Dieser Trend ist bereits sichtbar: 2022 lagen die durchschnittlichen FCR-Vergütungen trotz Energiekrise niedriger als 2021. Fazit: FCR bleibt wichtig und anfangs oft entscheidend für die Wirtschaftlichkeit, aber eine Sättigung senkt die Margen. BESS-Betreiber weichen daher zunehmend auch auf andere Märkte aus – Revenue Stacking ist unerlässlich. |

| Systemdienstleistung: Sekundär- und Tertiärregelleistung | Sekundär- und Tertiärregelleistung (aFRR automatisierte FRR (Frequency Restoration Reserve), mFRR manuelle Reserve): bieten zusätzliche Möglichkeiten – allerdings mit höheren technischen Anforderungen und ggf. geringeren Margen. Viele Länder öffnen diese Märkte für BESS; die Erlöse sind volatil und vom Bedarf abhängig. In Deutschland und anderen Ländern wurden separate Ausschreibungen für aFRR/MFRR durchgeführt, wo BESS erfolgreich präqualifiziert sind. Insgesamt sind diese Märkte größer vom Volumen, aber Preise oft niedriger als bei FCR. BESS nutzen aFRR/MFRR häufig opportunistisch, z. B. wenn FCR-Kapazitäten ausgelastet sind oder um zusätzliche Margen zu erzielen. |

| Kapazitätsmärkte und -prämien | In einigen Ländern erhalten BESS-Zahlungen für bereitgestellte gesicherte Leistung. Beispielsweise Großbritannien und Italien haben Kapazitätsmechanismen, in denen BESS-Projekte für die Zusage, in Knappheitssituationen Energie bereitzustellen, Prämien bekommen. In Großbritannien gibt es Auktionen, bei denen BESS-Kapazitätsverträge erhalten (mehrjährige Zahlungen pro kW). Italien hat mit Langzeitverträgen (15-Jahre) für BESS-Kapazität attraktive Anreize geschaffen – Terna (ital. Netzbetreiber) zahlt hier Prämien, die den Betreibern Planungssicherheit geben. Solche Kapazitätszahlungen für BESS verbessern die Wirtschaftlichkeit erheblich, da sie fixierte Einnahmen über Jahre garantieren. Auch osteuropäische Länder (z. B. Polen, Rumänien, Ungarn) führen Kapazitätsauktionen oder Contracts-for-Difference für BESS ein. |

| Netzdienstleistungen & Sonstige Erlöse | BESS-Projekte können weitere Dienstleistungen erbringen, z. B. Spannungsstützung, Schwarzstart-Fähigkeit, Blindleistungskompensation oder lokale Netzengpass-Entlastung. Für einige dieser Services existieren in Europa teils Vergütungsmechanismen: etwa Verträge mit Verteilnetzbetreibern zur Lastspitzenkappung im Verteilnetz (peak shaving auf Netzebene) oder für Inselnetzbetrieb. Gewerbliche und industrielle Stromverbraucher bezahlen oft Leistungsentgelte oder Spitzelast-Komponenten, die sich nach dem höchsten abgenommenen Leistungsspitzen richten. Ein BESS kann gezielt Lastspitzen glätten, indem er bei Verbrauchsspitzen Energie zuschießt und so die vom Netz bezogene Leistung begrenzt. Dadurch sinken z. B. die jährlichen Leistungspreise in der Stromrechnung oder Netzentgelte. Diese Kostenersparnis kann erheblich sein, wenn Tarife entsprechend gestaltet sind. Diese Erlöse sind jedoch projektspezifisch und (noch) kein Massenmarkt. In Zukunft könnten Verteilnetzbetreiber verstärkt BESS nutzen, um teure Netzausbauten zu vermeiden (Stichwort: Netzbooster oder Netzersatzanlage); hierfür laufen Pilotprojekte. Aktuell bleiben diese Erlöse aber ein kleiner Teil der Business Cases. |

| Eigenverbrauchsoptimierung | Im Behind-the-Meter-Bereich (Industrie, Gewerbe, auch größere PV-Anlagen mit Direktverbrauch) dienen BESS dazu, den Eigenverbrauch zu maximieren. Überschüssiger Solarstrom mittags wird im BESS gespeichert und abends/nachts im Betrieb genutzt, statt ins Netz eingespeist zu werden. Damit können Unternehmen Stromzukäufe aus dem Netz reduzieren und sich gegen hohe Börsenstrompreise absichern. Die Wirtschaftlichkeit hängt von der Differenz zwischen Einspeiseerlös vs. Bezugsstromkosten ab. Bei hohen Strombezugskosten (inkl. Steuern, Abgaben) ist es oft vorteilhaft, möglichst viel des selbst erzeugten Stroms selbst zu nutzen. BESS machen dies auch dann möglich, wenn Erzeugung und Verbrauch zeitlich auseinanderfallen. Zusatznutzen: BESS kann als Notstromversorgung dienen und die Stromversorgung vor Ort stabilisieren – dies ist zwar kein direkter Erlös, erhöht aber den Wert (Vermeidung von Ausfällen). Eigenverbrauchsoptimierung ist vor allem in Ländern mit hoher EEG-Umlage/Netzentgelte auf Fremdstrom bzw. niedrigen Einspeisevergütungen attraktiv. In Deutschland etwa sind neue PV-Anlagen meist ohne Einspeiseförderung, sodass der wirtschaftliche Anreiz groß ist, ein BESS-Projekt zur Eigenverbrauchssteigerung einzusetzen. |

Zusammenfassend besteht die Erlösseite von BESS aus einem Mix möglicher Quellen. Ein wirtschaftlicher Betrieb erfordert meist, mehrere dieser Erlösströme parallel oder abwechselnd zu nutzen, um eine hohe Gesamt-Auslastung und Rendite zu erreichen. Die Kunst besteht darin, die optimale Vermarktungsstrategie je nach Marktpreisen und Bedarf laufend anzupassen. Anbieter von BESS-Vermarktung (Virtuelle Kraftwerke) setzen dafür auf Algorithmen, die BESS dynamisch zwischen Spotmarkt und Regelleistungsmarkt umschichten, um die besten Erlöse zu erzielen. Insgesamt gilt: je mehr Erlösquellen ein BESS erschließen kann, desto größer die Chance auf Wirtschaftlichkeit. Aber wie funktioniert das genau?

Was bedeutet Revenue Stacking und warum ist es relevant?

In der Praxis wird bei der Vermarktung von BESS häufig ein hybrider Erlösansatz verfolgt, bekannt als Revenue Stacking. Dabei nutzt ein BESS gleichzeitig oder zeitlich versetzt mehrere Erlösquellen, um Umsatz und Wirtschaftlichkeit zu maximieren. Da einzelne Märkte wie Arbitrage oder Regelleistung oft nicht ausreichen, um die Investitionskosten eines BESS zu decken, ist diese kombinierte Nutzung verschiedener Geschäftsmodelle entscheidend.

Revenue Stacking ist deshalb sinnvoll, weil es die Wirtschaftlichkeit verbessert, Markt- und Preisrisiken streut und ungenutzte technische Kapazitäten effizient erschließt. Durch die intelligente Kombination verschiedener Märkte lassen sich stabilere und insgesamt höhere Erlöse erzielen.

Ein BESS kann zum Beispiel tagsüber Solarstrom aufnehmen, abends am Spotmarkt entladen und gleichzeitig Frequenzregelung bereitstellen, sofern technische und regulatorische Anforderungen erfüllt sind. Das Grundprinzip: Das Batteriespeichersystem entscheidet dynamisch, welche Marktoption zu einem bestimmten Zeitpunkt den höchsten wirtschaftlichen Wert bietet. Diese Entscheidung trifft ein Optimierungsalgorithmus, der in Echtzeit Faktoren wie Strompreise, Regelenergieabrufe, Ladezustand und technische Einschränkungen bewertet.

Tabelle: Beispiel Tagesstruktur für Revenue Stacking eines 2h-BESS (50 MW / 100 MWh)

| Uhrzeit | Erlösquelle | Beschreibung |

|---|---|---|

| 00–05 h | FCR | Bereitstellung von Primärregelleistung |

| 06–09 h | Spotmarkt Arbitrage | Entladung zu Peak-Preisen |

| 10–13 h | Eigenverbrauch / Solaraufnahme | Überschussstrom speichern |

| 14–17 h | aFRR aktiv | Vermarktung als positive Regelenergie |

| 18–21 h | Entladung (Spot) | Abendnachfrage decken |

| 22–24 h | Aufladung | Günstiger Strombezug für Nachtbetrieb |

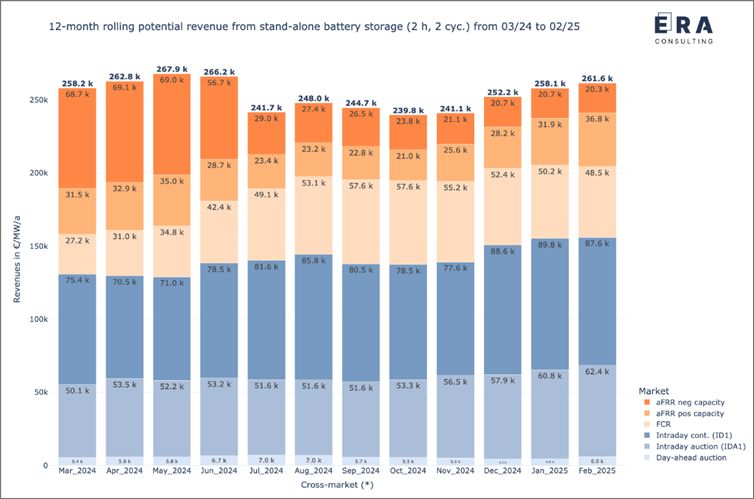

Abbildung: Erlösverteilung bei Revenue Stacking (Deutschland, 2024–25)

Rollierende potenzielle Erlöse der cross-market Strategie über jeweils 12 Monate von März 2024 bis Februar 2025, nach Einzelmärkten aufgelöst [* durchschnittliche aFRR-Leistungspreise] – updated April 2025

Quelle: EERA consulting GmbH; Battery Beats Februar 2025: Erlöse von stand-alone Batteriespeichern (BESS) — Energy Economic Research Associates

In der Praxis wird Revenue Stacking technisch über ein zentrales Energie-Management-System (EMS) umgesetzt, das mit Markt- und Netzplattformen verknüpft ist. Es steuert Lade- und Entladevorgänge auf Basis von Echtzeitdaten zu Strompreisen, Regelenergieabrufen und Netzanforderungen. Eine Optimierungssoftware bewertet kontinuierlich die wirtschaftlich sinnvollste Nutzung des BESS und priorisiert Erlösquellen wie Arbitrage, FCR oder aFRR. Technische Restriktionen wie Ladezustand, Leistungsverfügbarkeit und Präqualifikationen werden dabei automatisch berücksichtigt.

Organisatorisch erfordert Revenue Stacking die Zusammenarbeit mehrerer Marktrollen: BESS-Betreiber schließen Verträge mit Aggregatoren, Direktvermarktern oder spezialisierten Optimierern, die Zugang zu Strom- und Regelenergiemärkten haben. Zuständigkeiten für Marktteilnahme, Steuerung, Abrechnung und Risikoteilung werden vertraglich geregelt. Häufig wird ein hybrides Modell gewählt, bei dem z. B. ein Partner die Regelleistung vermarktet, ein anderer die Arbitrage optimiert. Klar definierte Schnittstellen, Abstimmung über Fahrpläne und gemeinsame Reportingstrukturen sind entscheidend für einen koordinierten, effizienten Mehrwertbetrieb.

Die praktische Umsetzung des Revenue Stacking stellt hohe Anforderungen an Koordination, Technik und Marktverständnis. Eine zentrale Herausforderung ist die Konfliktfreiheit zwischen Märkten – z. B. kann die Bereitstellung von FCR die gleichzeitige Teilnahme an Arbitrage oder aFRR einschränken. Zudem müssen komplexe Abrechnungs- und Steuerungsprozesse zwischen mehreren Dienstleistern und Systemen reibungslos funktionieren. Technisch erfordert das präzise Prognosen, Echtzeitfähigkeit und stabile Schnittstellen. Auch regulatorische Vorgaben – etwa Präqualifikationen oder Netzzugangsbedingungen – variieren je nach Markt und können die Kombinierbarkeit einzelner Erlösquellen begrenzen.

Welchen Einfluss haben die regulatorischen Rahmenbedingungen auf BESS-Projekte?

BESS-Projekte unterliegen – wie andere Infrastruktur-Investments – einem komplexen regulatorischen Umfeld mit unterschiedlichen regulatorischen Rahmenbedingungen, die großen Einfluss auf die Wirtschaftlichkeit von BESS-Projekten haben. Daher ist es wichtig, diese Rahmenbedingungen zu kennen und zu verstehen bevor man in ein BESS-Projekt investiert. In Deutschland und der EU sind insbesondere folgende Punkte relevant:

- Netzanschluss: Je nach Netzebene (Mittel- oder Hochspannung) müssen technische Anforderungen erfüllt und Anschlussverträge mit dem Netzbetreiber geschlossen werden. Die Netzkapazität am Standort ist dabei ein kritischer Erfolgsfaktor.

- Einspeisevergütung / Marktintegration: BESS gelten regulatorisch häufig nicht als Erzeuger, sondern als Verbraucher und Erzeuger. Das kann zur doppelten Belastung mit Entgelten, Abgaben und Umlagen führen – ein Nachteil, der zunehmend regulatorisch entschärft wird (Stichwort: §14a EnWG oder EU Clean Energy Package).

- Netzentgelte & Abgaben: Je nach Nutzung des BESSs (z. B. netzdienlich oder marktbasiert) können Netzentgelte ganz, teilweise oder gar nicht anfallen. Für Investoren ist wichtig zu verstehen, wie sich Netzentgelte auf die Wirtschaftlichkeit auswirken – insbesondere bei Co-located Projekten.

- Förderung & Ausschreibungen: In einigen Ländern gibt es gezielte Förderprogramme oder Teilnahmeoptionen an Ausschreibungen für Systemdienstleistungen. Diese können die Einnahmenseite stabilisieren und sollten bei der Projektbewertung berücksichtigt werden.

In Europa wurden in den letzten Jahren wichtige Weichenstellungen vorgenommen, um BESS nicht zu benachteiligen und Investitionsanreize zu setzen:

- Entfall der Doppelbelastung: Historisch galten BESS rechtlich oft als Endverbraucher und Erzeuger, was dazu führte, dass beim Laden und Entladen doppelte Netzentgelte und Abgaben anfielen. Dies machte viele BESS-Projekte unwirtschaftlich. Im Rahmen des EU-Clean Energy Package (Strombinnenmarktrichtlinie) wurde Ende 2018 beschlossen, diese Doppelbelastung zu beseitigen. Die EU-Vorgaben verpflichten Mitgliedsstaaten, BESS von doppelten Netzentgelten zu befreien. Deutschland hat dies z. B. mit §118 EnWG umgesetzt: Großspeicher, die bis August 2026 in Betrieb gehen, sind für 20 Jahre von Netzentgelten auf Ein- und Ausspeicherung befreit; kürzlich wurde diese Frist bis 2029 verlängert. Damit wird sichergestellt, dass BESS nur einmal Netzentgelt zahlen (für die Netznutzung insgesamt) und nicht diskriminiert werden. Diese Regelung ist entscheidend für die Wirtschaftlichkeit – ohne sie würde Arbitrage nahezu untragbar durch doppelte Gebühren. Auch andere Länder haben ähnliche Entlastungen eingeführt.

- Steuern und Abgaben: Neben Netzentgelten wurden auch Stromsteuern, EEG-Umlagen und sonstige Abgaben für gespeicherten Strom in vielen Ländern reduziert oder gestrichen. Beispiel: In Deutschland fiel bis 2022 die EEG-Umlage auf selbsterzeugten und wieder eingespeisten Strom an; mit Abschaffung der EEG-Umlage 2022 entfiel diese Thematik. Auch die Befreiung von der Stromsteuer (in DE 2 ct/kWh) kann für bestimmte BESS gelten, sofern der Strom später wieder eingespeist wird. Solche fiskalischen Erleichterungen verbessern die Margen spürbar.

- Marktregeln für BESS: Die EU-Regularien definieren BESS inzwischen als eigene Asset-Kategorie, die sowohl Energie entnehmen als auch abgeben darf. Wichtig ist das Recht auf Mehrfachnutzung: BESS dürfen an allen Märkten teilnehmen, sofern technische Kriterien erfüllt sind. Viele Länder haben ihre Regelenergie-Bedingungen angepasst, um BESS zuzulassen (z. B. Mindestleistung gesenkt, Präqualifikationsverfahren technikneutral gestaltet). Großbritannien ermöglicht z. B. Speichern die Teilnahme an der Frequency Response, an Reserveauktionen und am Kapazitätsmarkt. In Deutschland werden Speichern keine untersagten Bereiche mehr auferlegt, außer wenn Förderprogramme bestimmte Einschränkungen verlangen (siehe EEG-Innovationsausschreibung: hier muss Speicherleistung vorrangig für die EE-Glättung eingesetzt werden, eine Marktteilnahme ist zwar nicht generell verboten, aber praktisch begrenzt um Doppelförderung zu vermeiden).

- Netzanschluss und Gebührenmodelle: Ein heikler Punkt sind Netzanschlusskosten. Üblicherweise trägt der Verursacher den Netzanschluss (Trafo, Leitungen zum Einspeisepunkt) sowie ggf. einen Baukostenzuschuss für Netzausbau. Bei Co-located-BESS werden diese Kosten oft minimiert, da kein neuer Anschluss gebaut wird. Einige Länder fördern das Konzept ein Anschluss – zwei Anlagen aktiv: In Polen z. B. sind „cable pooling“-Regeln eingeführt, sodass BESS und EE gemeinsam einen Anschluss nutzen dürfen und dafür Förderungen und einfachere Genehmigungen erhalten. In Irland und teils Großbritannien werden co-located-BESS-Projekte bei der Netzanschlussplanung priorisiert, um vorhandene Kapazitäten optimal zu nutzen. Gleichzeitig gibt es Diskussionen, BESS eine Netzentgeltermäßigung zu gewähren, wenn sie nachweislich Netzdienlich agieren (z. B. Be- und Entladung hauptsächlich entlastend für das Netz). In Deutschland steht bspw. die Entscheidung aus, ob BESS bei den sogenannten Baukostenzuschüssen entlastet werden – die Unsicherheit darüber hemmt teils Projekte. Dennoch ist der Trend klar: Regulierung soll BESS als flexible Netzressource anerkennen und nicht wie zusätzliche Last behandeln.

- Förderprogramme & Ausschreibungen: Mehrere europäische Länder haben gezielte Förderungen für BESS implementiert:

| Land | Förderung für BESS-Projekte |

|---|---|

| Italien | Italien führt Auktionen (MACSE) ein, die 15-jährige Verträge für Speicherleistung bieten, und vergibt Kapazitätsprämien über den Kapazitätsmarkt. Das hat einen Investitionsboom ausgelöst (Italien wird 2024 voraussichtlich ~5,2 GWh neue Großspeicher installieren). |

| Großbritannien | Großbritannien hat ehrgeizige Ausbauziele (40 % Wind+Solar bereits 2024, Ziel 24 GW BESS bis 2030) und unterstützt BESS durch Kapazitätsmarktverträge sowie besondere Produkte wie Dynamic Containment für Batterien. Außerdem wurde die Doppelbelastung früh abgeschafft und BESS von bestimmten Netzgebühren (z. B. final consumption levies) entlastet. |

| Deutschland | Neben EEG-Ausschreibungen für Hybridanlagen gab es KfW-Programme für BatterieBESS (besonders in der Vergangenheit für kleine Heimspeicher), sowie Forschungsprogramme für Netzbooster-Speicher. Eine direkte Investitionsförderung für große freie BESS existiert nicht, jedoch profitieren BESS von Regulierung wie o.g. Netzentgeltbefreiung. Auf Länderebene (z. B. Bayern) wurden Netzstabilisierungsprojekte mit BESS bezuschusst. Zudem setzt DE auf einen Markthochlauf durch Flexibilisierung der Märkte (Intraday 15-min-Takt, Frequenzmarkt-Kopplung mit Nachbarländern etc.), was indirekt BESS lukrativer macht. |

| Osteuropa | EU-Strukturfonds und nationale Programme kofinanzieren BESS in vielen Ländern. Ungarn etwa deckt bis zu 45 % der Investitionskosten großer BESS-Projekte durch Zuschüsse ab und implementiert CfD-Programme für BESS. Rumänien startet ab 2026 Kapazitätsauktionen für BESS und nutzt CfDs, Litauen und andere bekommen EU-Mittel für BESS-Projekte. Polen hat Steueranreize für BESS-Investitionen und wie erwähnt einen Kapazitätsmarkt. |

| Frankreich, Spanien | Frankreich inkludiert BESS in EE-Ausschreibungen (Anlagen mit BESS können bezuschlagt werden und erhalten Einspeiseverträge). Spanien diskutiert Investitionshilfen für Co-located-Batterien. Beide Länder haben zudem im Rahmen des Corona-Wiederaufbaufonds Mittel für BESS bereitgestellt. |

- Netzbetreiber und BESS: EU-Recht verbietet es Übertragungsnetzbetreibern im Prinzip, selber BESS zu betreiben (Unbundling), außer in Ausnahmefällen. Das bedeutet, dass BESS weitgehend in privater/marktwirtschaftlicher Hand ausgerollt werden. Netzbetreiber können jedoch Ausschreibungen für gewisse Speicherleistungen machen (z. B. Engpass-Management in GB durch Ausschreibungen von Flexibilität). Dieses Modell steckt noch in den Anfängen, könnte aber künftig weiteres Erlöspotenzial bieten.

Insgesamt ist die Regulierung in Europa zunehmend speicherfreundlich: Hindernisse wie doppelte Gebühren werden abgebaut, und in vielen Märkten entstehen spezifische Mechanismen, die BESS-Projekte finanzierbar machen (Kapazitätszahlungen, Hybrid-Auktionen, Förderprogramme).

Für die Wirtschaftlichkeit bedeutet das: Ein und dasselbe technische BESS-Projekt kann je nach Land völlig unterschiedliche Ertragsprofile haben. Beispielsweise rechnet sich ein 4-Stunden-Speicher in Italien dank Kapazitätsvertrag und Marktpreis-Spreads sehr gut, während dasselbe BESS-Projekt in einem Land ohne Anreize und flachen Preisen kaum profitabel wäre. Daher bewerten Investoren die Attraktivität nach lokalen Rahmenbedingungen.

Großbritannien, Deutschland und Italien werden aktuell oft als beste Märkte für BESS-Investitionen bewertet, dicht gefolgt von Ländern wie Frankreich, Spanien und einigen osteuropäischen Staaten. Diese Unterschiede nivellieren sich mit der Zeit etwas, da EU-Vorgaben vereinheitlichen und Lernkurven überall wirken.

Für Co-located-BESS vs. Stand-alone-BESS ist regulatorisch vor allem Folgendes relevant: Co-located-BESS-Projekte profitieren oft gezielt von Erleichterungen (schnellere Genehmigung, Netzvorteile), weil sie als besonders systemdienlich gelten (sie erleichtern den EE-Ausbau). Stand-alone-BESS-Projekte hingegen benötigen funktionierende Märkte, um sich zu tragen; hier helfen Maßnahmen wie BESS in Kapazitätsmärkten zuzulassen oder innovativen Produkten (z. B. Minutenreserve-Auktionen mit kurzen Vorlaufzeiten, ideal für Batterien).

Marktpotenzial und Ausblick

Die europäischen Märkte für BESS befinden sich in einer Phase exponentiellen Wachstums. In 2024 wurden in ganz Europa 21,9 GWh an neuen Batterie-Speichersystemen installiert – ein neues Rekordjahr mit einem Wachstum von rund 15 % gegenüber dem Vorjahr. Die kumulierte installierte BESS-Kapazität erreichte damit 61,1 GWh am Jahresende 2024.1 Davon entfiel lange Zeit der Großteil auf Heimspeicher in Privathaushalten (getrieben durch PV-Eigenverbrauch).

Doch nun holen Groß- und Industriespeicher rasant auf: Im Jahr 2024 entfielen rund 55 % der neu installierten BESS-Kapazität in Europa auf Großspeicher (Front‑of‑Meter / Utility‑Scale) – das entspricht etwa 12 GWh von insgesamt 21,9 GWh. Bis 2029 soll ihr Anteil an den jährlichen Zubauten auf 68% steigen.2

SolarPower Europe prognostiziert bis 2029 in ihrem Mittelszenario etwa 400 GWh kumulierte Speicherkapazität in Europa.3 Das entspricht jährlichen Zuwachsraten von ~30–60%. Gründe für diesen Boom sind zum einen die gefallenen Kosten und zum anderen der steigende Bedarf an Netzstabilisierung und Peak-Shifting durch den wachsenden Anteil erneuerbarer Energien.

Der Anteil der Co-located-BESS-Projekte nimmt zu: Während Großbatterien anfangs meist als Stand-alone-Projekte realisiert wurden (z. B. für Netzstabilisierung in UK oder PRL in DE), nimmt der Anteil von Co-located BESS stark zu. Mit dem Ausbau der Erneuerbaren werden Batteriespeicher zunehmend direkt in neue Solar- und Windparks integriert. In den USA ist dieser Trend bereits etabliert – etwa durch 4h-Batterien für „dispatchable solar“. Auch Europa zieht nach: Ungarn schreibt Speicher bei Großprojekten vor, Italien erwartet 2024 rund 5,2 GWh neue Kapazität (67 % Marktanteil), Großbritannien etwa 3,7 GWh (~80 % Marktanteil). Deutschland liegt europaweit auf Platz 3 mit wachsender Pipeline großer BESS-Projekte.

Ein interessanter Aspekt ist, dass Projekte immer größer werden: Während vor wenigen Jahren 10 MW-BESS als groß galten, sind heute Projekte von 100 MW+ in Bau (teils >200 MW Einheiten in GB). Auch die Speicherdauer steigt in einigen Märkten von 1–2 h auf 4 h oder mehr, um Arbitrage und längerfristige Reserve bedienen zu können. Beide Konzepte – Stand-alone und Co-located – skalieren mit: Es gibt einerseits reine BESS-Projekte im hundert-MW-Maßstab (z. B. der 200 MW/400 MWh BESS in Minety, UK, oder geplante 350 MW in DE), andererseits Wind- und Solarparks, die um zig-MW-Batterien ergänzt werden (z. B. der Energy Park Haringvliet in NL mit Wind+Solar+Batterie).

Zukünftige Marktpotenziale ergeben sich aus neuen Anwendungen: Etwa die Kopplung von BESS mit Offshore-Wind (um begrenzte Netzanbindung besser zu nutzen, ähnlich wie onshore solar), Einsatz von BESS auf Inselnetzen (z. B. griechische Inseln, Korsika, Orkney) um Diesel zu ersetzen, oder im Verkehrssektor (Ladeinfrastruktur-Puffer). Zudem kommen perspektivisch Second-Life-Batterien aus E-Fahrzeugen als günstige Speicherressource hinzu, was die Wirtschaftlichkeit weiter verbessern könnte. Allerdings bleibt Lithium-Ionen bis 2030 dominierend. Für >8h Anwendungen (Langzeitspeicher) werden andere Technologien (z.B. Redox-Flow, Wasserstoff) diskutiert, die aber andere Geschäftsmodelle haben und hier nicht betrachtet wurden.

Herausforderungen: Trotz positiven Aussichten gibt es Unsicherheiten. Zum einen könnten Markterlöse sinken, wenn sehr viele BESS ins gleiche Segment drängen (wie bei FCR gesehen). Zum anderen sind regulative Verzögerungen möglich – z. B. Unklarheiten bei Netzentgeltregelungen (aktuell in DE die befristete Befreiung bis 2029, statt permanenter Lösung). Ebenso wichtig sind Netzanschlussprozesse: Vielerorts gibt es Warteschlangen für neue Projekte, was BESS ebenfalls betrifft. Die Integration von sehr vielen Speichern ins Netz erfordert auch Updates der Netzplanung (z. B. müssen Netze Umkehrlastflüsse handhaben, wenn viele BESS gleichzeitig laden).

Dennoch sind sich Experten einig, dass BESS in Europa ein enormes Marktpotenzial besitzen. Sie sind ein essenzieller Baustein, um die Klimaziele zu erreichen und ein netzverträgliches 100%-Erneuerbaren-System zu betreiben. Politische Initiativen wie ein möglicher EU-Energiespeicher-Aktionsplan werden diskutiert, um verbleibende Barrieren zu beseitigen und Investitionen zu stimulieren.

Stand-alone und Co-located BESS im Ausblick: Beide Modelle werden weiter koexistieren. Stand-alone BESS bleiben wichtig in Ländern ohne großen Erneuerbaren-Energien-Zubau, da sie flexibel Marktlücken füllen (z. B. in liberalisierten Märkten mit hohen Intraday-Spreads oder Regelleistungsbedarf). Co-located BESS hingegen werden überall dort zum Standard, wo neue Solar- und Windparks entstehen – vorausgesetzt, die Mehrkosten lassen sich durch zusätzliche Erlöse rechtfertigen. Da viele Erneuerbaren-Energien-Projekte ohne feste Einspeisevergütung auskommen (PPA, Marktprämie), steigt der Anreiz, mit BESS die Erzeugung zu glätten und bessere Vermarktungskonditionen zu erzielen. Investoren schätzen Hybridprojekte zunehmend als risikoärmer ein, weil sie Preisrisiken besser managen können. Bis 2030 dürfte daher ein Großteil der neuen Solarparks in Europa – sofern regulatorisch möglich – mit BESS ausgestattet werden, mindestens pilothaft.

Hoffentlich hat Dir dieser Artikel geholfen, einen ersten Überblick über BESS-Projekte zu erhalten. Teile diesen Beitrag, wenn er Dir gefallen hat! Lass uns Deine Fragen wissen!

Quellen: